|

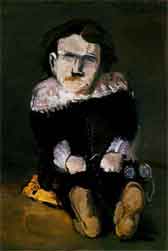

Selbst

als

Sebastian de Morra -

Hommage á Velazquez

1980

Oel/ Hartfaser

69 x 49,5 |

|

Was

auf Lutz Friedels Bildern zu sehen ist, ist schnell gesagt: ein

Horizont, ein Krater, eine Zypresse oder eine Muschel. Das Gegenständliche

ist aufs äußerste reduziert. Malte er einst mit Vorliebe

das Gewimmel an Badestränden, auf Straßen oder Rolltreppen

in seiner katastrophenträchtigen Brutalität und sind noch

die „Paradebilder" von I990 randvoll mit Köpfen

und Gestalten, so zeigte sich schon früh in der Serie der Selbstbildnisse

als Sebastian de Morra daneben ein Interesse an der konzentrierten

Metapher.

In den Flugzeugbildern

erarbeitete er sich dazu die Vereinfachung und Konzentration der

Form. Schwer und lastend, immer mit dem Gefühl einer Bedrohung

verbunden, schweben die Riesenleiber über den Häusern.

Das Widersinnige eines so schweren Körpers, der sich in die

Lüfte erhebt, wurde bei den springenden Fischen wieder aufgenommen.

Und auch hier will sich der Eindruck eines gelösten Spiels,

der Lust an der Überwindung der Schwerkraft nicht einstellen.

Das Erlebnis

Frankreichs und der französischen Kunst brachte eine Auseinandersetzung

mit Monets Heuhaufen und Manets Spargelbildern. Aber es bleibt nicht

bei der Schwelgerei in reicher Farbigkeit am unscheinbaren Objekt.

Wohl gewinnt Friedels Malerei mehr und mehr auch diese Qualität.

Doch die Heuhaufen werden ihm zu babylonischen Türmen, das

Spargelbündel zu einer alles überrollenden Riesenwalze.

Aber es sind auch mit stachligem Band aneinander gefesselte Phalli,

wie der einzelne Spargel der „Hommage a Manet" ein abgeschnittener

Phallus ist - die rote Schnittlinie durchteilt hart den hellen Grund

des Bildes. |

|

Das

Buendel

1990

Oel / Bitumen/Leinwand

200 x 230

(Zustand) |

|

|

Nimmt

man „Das

Bündel" als Hochformat, so ähnelt es in Farbe

und Struktur der Darstellung des Birkenwaldes bei Oranienburg mit

dem erst auf den zweiten Blick erkennbaren, noch das militärische

Sperrgebiet markierenden Stacheldraht. Dieses Bild scheint seinerseits

eine Verwandlung der impressionistischen Birkenbilder von Christian

Rohlfs zu sein.

Den Magkeit

selbst noch im Schwarz, bis hin zu der satten Tiefe des Bitumens.

Das jedoch bringt seine Probleme mit sich, nicht nur hinsichtlich

der Haltbarkeit, sondernlereien mit phallischen Formen stehen die

mit vaginalen Assoziationen an der Seite - die Erdspalten und Krater,

Zypressen und Muscheln. Die reine Lust entfaltet sich allerdings

nicht, denn es sind auch bodenlose Abgründe und harte, verschlossene

Schalen. Selbst das überwältigende Italienerlebnis

brachte keine mediterrane Heiterkeit in die Bilder. Nur über

manchen Kratern schiebt sich fast schüchtern ein Stück

Himmelsblau in die Fläche, die sonst von düsterem Schwarz,

brandigem Rot, von ockrigen Beigetönen und stumpfem Braun beherrscht

wird. Freilich: Ein langer Malprozeß läßt in diesen

Tönen eine schier unendliche Vielfalt entstehen. Manchmal liegen

sie lasierend übereinander, sind zu feinen Schwebungen verrieben,

dann wieder hingespachtelt, miteinander verknetet, spröde aufreißend.

Welche Lebendi auch wegen seiner Endgültigkeit. Seine Schwärze

erhöht Reiz und Wirkung der Bilder, nimmt ihnen allerdings

gleichzeitig - wenn auch zunächst vielleicht nur für den

Maler selbst spürbar - etwas von ihrer Wandlungsfähigkeit.

Denn was er gelegentlich als Unsicherheit oder Unentschlossenheit

empfinden mag - eine gewisse Scheu vor der Entscheidung, ein Bild

als abgeschlossen zu betrachten -, ist in Wahrheit eine zentrale

Qualität dieser Arbeiten, die sich immer noch aus dem Hellen

ins Dunkle wandeln können oder umgekehrt. Andererseits unterstützt

das Bitumen in seiner Gewaltsamkeit eine Tendenz, die sich vor allem

im Duktus der manchmal geradezu zerschundenen Oberfläche ausdrückt

und sich gegen die herbe, aber nicht zu leugnende Farbschönheit

zu sträuben scheint.

Das Thema Lutz

Friedels ist eigentlich noch dasselbe, das er schon früh anschlug:

die trügerische, aus sich selbst heraus in Gewalt und Katastrophe

umschlagende Idylle. Er hat ihm alles Anekdotische genommen, es

in klare Metaphern gefaßt und läßt die Dramen sich

in der Farbmaterie selbst abspielen. Es zeigt sich, daß dies

ein übergreifendes Thema ist, von dem die DDR-Problematik nur

ein Aspekt war. Aus dem Norden kommend, gewahrt man auch über

der klimatischen und kulturhistorischen Idylle Italiens den sie

bedrohenden Schatten, der unter anderem der eigene ist. Lutz Friedel

malt keine Figurenbilder mehr, aber er spricht in seiner Malerei

vom Menschen.

Andreas Hüneke

|